| English | Japanese |

|

|

昨日までのアクセス |

| はじめに | 【 リリー日記 】 ミンダナオでの生活日記 |

| 25/12/28 | スマフォでも記事検索が出来るようになりました |

| 25/12/10 | ケンプロKR-500コネクタ改造 |

| 25/12/06 | サテライト用ポールの設置 |

| 25/12/03 | KR-400にKR-500を取り付け |

| 25/11/20 | 衛星トラッキングソフトウエア "Sat Track 開発バージョン" |

| 25/11/19 | EMSでケンプロKR-400到着 |

| 25/11/18 | 3.5MHzアンテナトロイダルコア |

| 25/11/16 | WiMO V/UHFクロス八木 |

| 25/11/16 | WSJT-X自動運用Ver0.1.1 |

| 25/11/09 | コタバトでDU9JJYとアイボール |

| 25/11/04 | APRS用TNCソフトウェアVer1.2 |

| 25/11/03 | インドネシア衛星IO-86イベント |

| 25/10/29 | アクティブサテライトリスト |

| 25/10/24 | FTDX3000修理完了 |

| 25/10/17 | ケンプロ KR-500修理完了 |

| 25/10/15 | ARISS SSTV DIPLOMA |

| 25/10/14 | 国際宇宙ステーションの情報 |

| 25/10/13 | ST2でACモーターローテ―ターを駆動する |

| 25/10/12 | 国際宇宙ステーションからのAPRS信号を受信 |

| 25/10/11 | APRS用TNCソフトウェア使い方編 |

| 25/10/10 | APRS用TNCソフトウェア |

| 25/10/09 | 近視眼鏡を作る |

| 25/10/09 | IC-820H PLL UNLOCK修理 |

| 25/10/05 | 435MHzクロス八木製作準備 |

| 25/10/04 | 国際宇宙ステーションの SSTVの受信に成功 |

| 25/10/03 | 仰角ローテーターKR-500の修理 |

| 25/10/02 | 145MHzクロス八木製作準備 |

| 25/10/01 | ISSのAPRS信号を受信成功 |

| 25/09/29 | CQ WW RTTYコンテスト |

| 25/09/27 | 国際宇宙ステーションからのSSTV |

| 25/09/26 | WARCバンドのファンアウトアンテナ |

| 25/09/25 | 仰角ローテーターKR-500ゲット |

| 25/09/23 | DireWolf をHamlib 込みビルドする手順 |

| 25/09/23 | TNC direwolfソフトウェア |

| 25/09/21 | RS-44ビーコン受信成功 |

| 25/09/20 | 車に無線機を取り付け |

| 25/09/18 | ST2 設定 & SatPC32 セットアップガイド |

| 25/09/17 | DH1NGP Peterの無線車 |

| 25/09/16 | FM衛星の始め方(翻訳) |

| 25/09/14 | AutoCWType_Ver1.5.9 |

| 25/09/13 | 3.5MHzSWRが上昇 |

| 25/09/12 | 3.5MHzツエップアンテナの調整 |

| 25/09/10 | 静止衛星 QO-100 |

| 25/09/09 | サテライト局の準備に向けて |

| 25/09/08 | DU9JJY サテライト局 |

| 25/09/07 | 深夜の14MHz |

| 25/09/03 | 三菱ピックアップ ストラーダ― オイル交換 |

| 25/08/18 | WSJT-X自動運用Ver0.1.0 |

| 25/08/18 | JTDX自動運用Ver0.6.3 |

| 25/08/10 | ソフトウェア一覧 |

| 25/07/26 | AutoCWType_Ver1.5.8 |

| 25/07/20 | JTDXから1ヶ月分のADIF ファイルを作る log_reciver_Ver2.6.5 |

| 25/07/19 | 電波利用料納付完了 |

| 25/07/13 | IARU HF Contest |

| 25/07/10 | ソフトウェアのアップデート |

| 25/07/08 | DXV500ZSリニアアンプ修理 |

| 25/07/07 | CQマシーンプログラム |

| 25/06/21 | LoTWシステムアップグレード |

| 25/06/18 | 3.5MHz用RG8到着 |

| 25/06/15 | 時刻合わせ Ver0.5 |

| 25/06/14 | Drone Habsan ZINO到着 |

| 25/06/12 | フィリピン独立記念日 |

| 25/06/11 | アルジェリア 7X2RFのQSLカード |

| 25/06/10 | 翻訳APIプログラム |

| 25/06/09 | DXCC150の賞状到着 |

| 25/06/08 | AutoCWType_Ver1.4.1 |

| 25/06/07 | シャックの様子をご紹介 |

| 25/06/06 | ChatGPTに描いてもらった似顔絵 |

| 25/05/26 | Windows全角半角切り替え |

| 25/05/17 | OK2ZAW BCD to 16 converter |

| 25/05/16 | 3.5MHzツェップアンテナ用 ステッピングモーターあれこれ |

| 25/05/15 | 3.5MHzステッピングモーター計画 |

| 25/05/14 | 3.5MHz同調コイル取り付け |

| 25/05/11 | 3.5MHzアンテナ設置完了 |

| 25/05/03 | JTDX自動運転プログラムVer0.4.3 |

| 25/04/26 | Drone Habsan ZINO |

| 25/04/25 | 時刻合わせ Ver0.3 |

| 25/04/24 | AutoCWType_Ver1.3 |

| 25/04/23 | FTDX3000液晶修理準備 |

| 25/04/22 | 3.5MHzツエップアンテナの設置計画 |

| 25/04/21 | AutoCWType_Ver1.1 |

| 25/04/20 | 10,14MHzアンテナ設置完了 |

| 25/04/19 | JTDX自動運転プログラムVer0.4.1 |

| 25/04/19 | 14MHzのアンテナポール設置 |

| 25/04/18 | ThinkPad X390修理完了 |

| 25/04/17 | 検索が出来るようになりました |

| 25/04/15 | 10MHzダイポールの準備 |

| 25/04/12 | Hexbeam Part8 |

| 25/04/06 | ThinkPad X390が壊れた |

| 25/04/05 | 時刻合わせプログラム |

| 25/03/31 | JTDX自動運転プログラム |

| 25/03/30 | CWTypeからHamlogへ自動ログ送信 |

| 25/03/21 | Hexbeam Part7 |

| 25/03/20 | FreeDV Part3 初QSO |

| 25/03/18 | FreeDV Part2 シャック内QSO |

| 25/03/16 | Hexbeam Part6 |

| 25/03/15 | FreeDV Part1インストール |

| 25/03/09 | Hexbeam Part5 |

| 25/03/07 | Hexbeam Part4 |

| 25/03/05 | 28MHzアンテナ改造 |

| 25/03/01 | FTDX3000が壊れた! |

| 25/02/28 | 50MHzFT8でパイルアップ |

| 25/02/28 | DXV500ZSリニアアンプ修理 |

| 25/02/27 | タワーのパイプ・立て直し計画 |

| 25/02/26 | Ozamizからの日本の方角 |

| 25/02/26 | 28MHzが飛ばない |

| 25/02/23 | DXV500ZSリニアアンプ修理 |

| 25/02/22 | Hexbeam Part3 |

| 25/02/21 | Hexbeam Part2 |

| 25/02/18 | 28MHzアンテナ工事 |

| 25/02/17 | 18,24MHzアンテナ高さ工事 |

| 25/02/16 | Z26NS Cosovo |

| 25/02/14 | 21MHz FT8 |

| 25/02/12 | 7,21MHzのアンテナ修理 |

| 25/02/08 | 21MHzでCWを運用 |

| 25/02/05 | DXV500ZSリニアアンプ故障 |

| 25/01/19 | Input Director |

| 25/01/14 | テンポラリーライセンス更新 |

| WARCバンド ファンアウトアンテナの制作(2025/09/26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

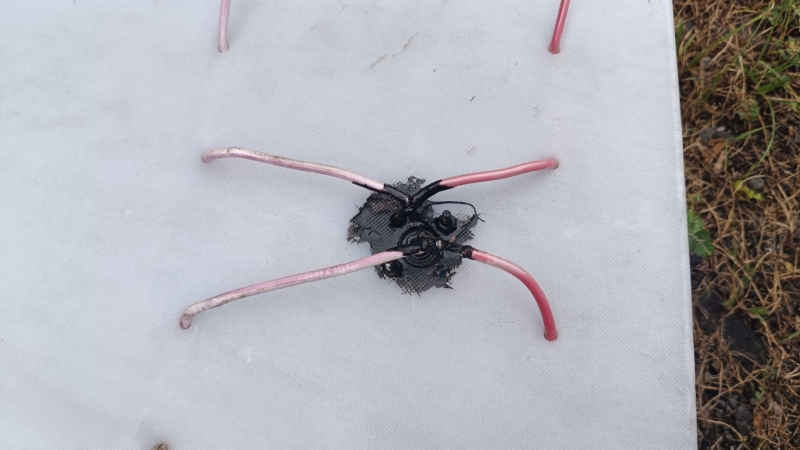

| 私の衛星通信の師匠DU9JJYからWARCバンドのファンアウトアンテナを作ってほしいと頼まれました 材料を揃えて今日26日に一気に作り上げました 1番上が10MHzのエレメント 2番目が18MHzのエレメント 3番目が24MHzのエレメント  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3バンド分の費用

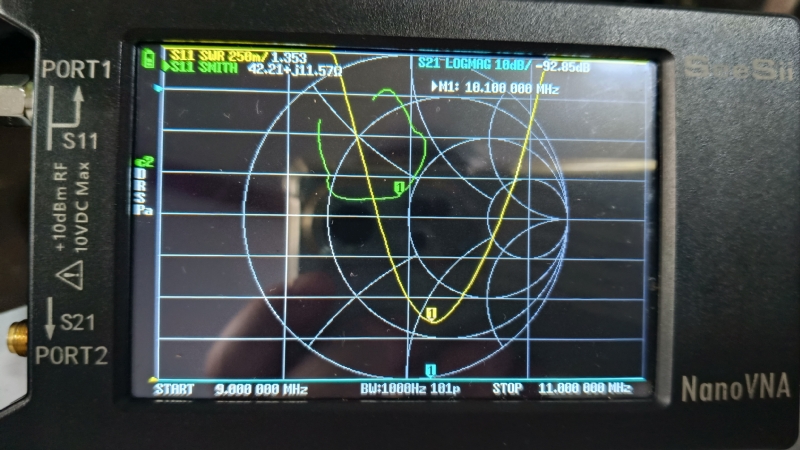

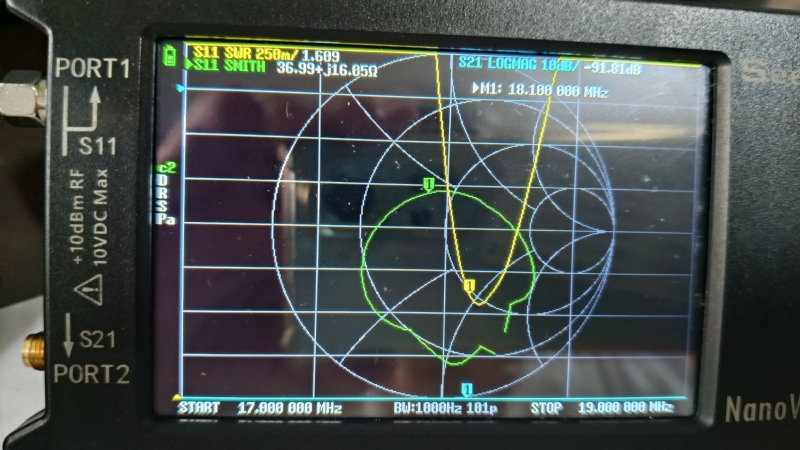

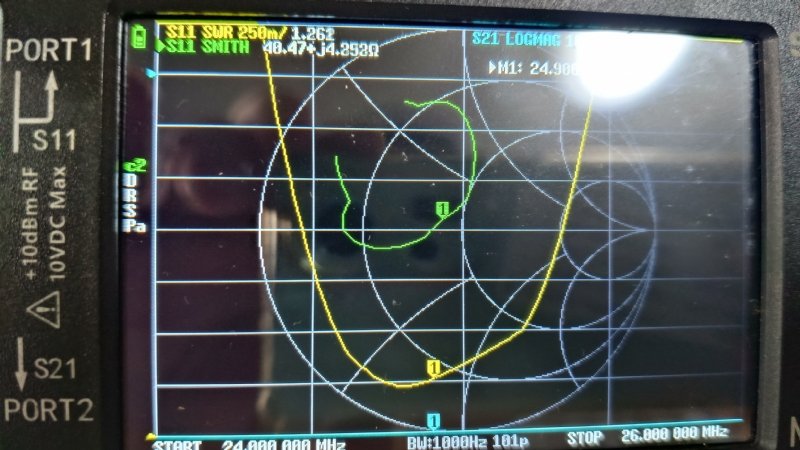

エレメントの調整はNanoVNAを使って 10MHz単体で長さ調整 続いて18MHzのエレメントを取り付けて長さ調整を行います 最後に24MHzのエレメントを取り付けて長さ調整を行います

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

エレメント・スプレッダーは 長さ30cmのアクリル板で作ってあります |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

給電部はシリコーンではなく液体テープを使っています |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| DU9JJYご希望のCW周波数に大体合わせています 10.188MHz SWR1.35  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

18.100MHz SWR1.6 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

24.900MHz SWR1.26 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 組み立てたアンテナの様子ビデオ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

私のアンテナは高さ17m程の高さが有りますがDU9JJYは高さ10m程だそうです

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2025年09月25日 2025年09月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||