| English | Japanese |

|

|

昨日までのアクセス |

| はじめに | 【 リリー日記 】 ミンダナオでの生活日記 |

| 25/10/29 | アクティブサテライトリスト |

| 25/10/24 | FTDX3000修理完了 |

| 25/10/17 | ケンプロ KR-500修理完了 |

| 25/10/15 | ARISS SSTV DIPLOMA |

| 25/10/14 | 国際宇宙ステーションの情報 |

| 25/10/13 | ST2でACモーターローテ―ターを駆動する |

| 25/10/12 | 国際宇宙ステーションからのAPRS信号を受信 |

| 25/10/11 | APRS用TNCソフトウェア使い方編 |

| 25/10/10 | APRS用TNCソフトウェア |

| 25/10/09 | 近視眼鏡を作る |

| 25/10/09 | IC-820H PLL UNLOCK修理 |

| 25/10/05 | 435MHzクロス八木製作準備 |

| 25/10/04 | 国際宇宙ステーションの SSTVの受信に成功 |

| 25/10/03 | 仰角ローテーターKR-500の修理 |

| 25/10/02 | 145MHzクロス八木製作準備 |

| 25/10/01 | ISSのAPRS信号を受信成功 |

| 25/09/29 | CQ WW RTTYコンテスト |

| 25/09/27 | 国際宇宙ステーションからのSSTV |

| 25/09/26 | WARCバンドのファンアウトアンテナ |

| 25/09/25 | 仰角ローテーターKR-500ゲット |

| 25/09/23 | DireWolf をHamlib 込みビルドする手順 |

| 25/09/23 | TNC direwolfソフトウェア |

| 25/09/21 | RS-44ビーコン受信成功 |

| 25/09/20 | 車に無線機を取り付け |

| 25/09/18 | ST2 設定 & SatPC32 セットアップガイド |

| 25/09/17 | DH1NGP Peterの無線車 |

| 25/09/16 | FM衛星の始め方(翻訳) |

| 25/09/14 | AutoCWType_Ver1.5.9 |

| 25/09/13 | 3.5MHzSWRが上昇 |

| 25/09/12 | 3.5MHzツエップアンテナの調整 |

| 25/09/10 | 静止衛星 QO-100 |

| 25/09/09 | サテライト局の準備に向けて |

| 25/09/08 | DU9JJY サテライト局 |

| 25/09/07 | 深夜の14MHz |

| 25/09/03 | 三菱ピックアップ ストラーダ― オイル交換 |

| 25/08/18 | WSJT-X自動運用Ver0.1.0 |

| 25/08/18 | JTDX自動運用Ver0.6.3 |

| 25/08/10 | ソフトウェア一覧 |

| 25/07/26 | AutoCWType_Ver1.5.8 |

| 25/07/20 | JTDXから1ヶ月分のADIF ファイルを作る log_reciver_Ver2.6.5 |

| 25/07/19 | 電波利用料納付完了 |

| 25/07/13 | IARU HF Contest |

| 25/07/10 | ソフトウェアのアップデート |

| 25/07/08 | DXV500ZSリニアアンプ修理 |

| 25/07/07 | CQマシーンプログラム |

| 25/06/21 | LoTWシステムアップグレード |

| 25/06/18 | 3.5MHz用RG8到着 |

| 25/06/15 | 時刻合わせ Ver0.5 |

| 25/06/14 | Drone Habsan ZINO到着 |

| 25/06/12 | フィリピン独立記念日 |

| 25/06/11 | アルジェリア 7X2RFのQSLカード |

| 25/06/10 | 翻訳APIプログラム |

| 25/06/09 | DXCC150の賞状到着 |

| 25/06/08 | AutoCWType_Ver1.4.1 |

| 25/06/07 | シャックの様子をご紹介 |

| 25/06/06 | ChatGPTに描いてもらった似顔絵 |

| 25/05/26 | Windows全角半角切り替え |

| 25/05/17 | OK2ZAW BCD to 16 converter |

| 25/05/16 | 3.5MHzツェップアンテナ用 ステッピングモーターあれこれ |

| 25/05/15 | 3.5MHzステッピングモーター計画 |

| 25/05/14 | 3.5MHz同調コイル取り付け |

| 25/05/11 | 3.5MHzアンテナ設置完了 |

| 25/05/03 | JTDX自動運転プログラムVer0.4.3 |

| 25/04/26 | Drone Habsan ZINO |

| 25/04/25 | 時刻合わせ Ver0.3 |

| 25/04/24 | AutoCWType_Ver1.3 |

| 25/04/23 | FTDX3000液晶修理準備 |

| 25/04/22 | 3.5MHzツエップアンテナの設置計画 |

| 25/04/21 | AutoCWType_Ver1.1 |

| 25/04/20 | 10,14MHzアンテナ設置完了 |

| 25/04/19 | JTDX自動運転プログラムVer0.4.1 |

| 25/04/19 | 14MHzのアンテナポール設置 |

| 25/04/18 | ThinkPad X390修理完了 |

| 25/04/17 | 検索が出来るようになりました |

| 25/04/15 | 10MHzダイポールの準備 |

| 25/04/12 | Hexbeam Part8 |

| 25/04/06 | ThinkPad X390が壊れた |

| 25/04/05 | 時刻合わせプログラム |

| 25/03/31 | JTDX自動運転プログラム |

| 25/03/30 | CWTypeからHamlogへ自動ログ送信 |

| 25/03/21 | Hexbeam Part7 |

| 25/03/20 | FreeDV Part3 初QSO |

| 25/03/18 | FreeDV Part2 シャック内QSO |

| 25/03/16 | Hexbeam Part6 |

| 25/03/15 | FreeDV Part1インストール |

| 25/03/09 | Hexbeam Part5 |

| 25/03/07 | Hexbeam Part4 |

| 25/03/05 | 28MHzアンテナ改造 |

| 25/03/01 | FTDX3000が壊れた! |

| 25/02/28 | 50MHzFT8でパイルアップ |

| 25/02/28 | DXV500ZSリニアアンプ修理 |

| 25/02/27 | タワーのパイプ・立て直し計画 |

| 25/02/26 | Ozamizからの日本の方角 |

| 25/02/26 | 28MHzが飛ばない |

| 25/02/23 | DXV500ZSリニアアンプ修理 |

| 25/02/22 | Hexbeam Part3 |

| 25/02/21 | Hexbeam Part2 |

| 25/02/18 | 28MHzアンテナ工事 |

| 25/02/17 | 18,24MHzアンテナ高さ工事 |

| 25/02/16 | Z26NS Cosovo |

| 25/02/14 | 21MHz FT8 |

| 25/02/12 | 7,21MHzのアンテナ修理 |

| 25/02/08 | 21MHzでCWを運用 |

| 25/02/05 | DXV500ZSリニアアンプ故障 |

| 25/01/19 | Input Director |

| 25/01/14 | テンポラリーライセンス更新 |

| FTDX3000修理完了 (2025/10/24) | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

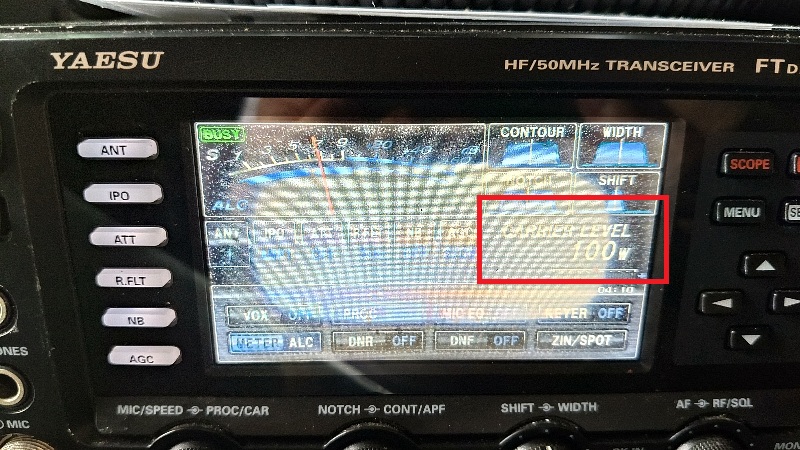

| YAESU FTDX3000 100W機。我がシャックのメイン機です ところがパワー/PROC調整が出来ないという故障を持っています 同軸上にあるマイクレベルは調整できるのに外側のつまみを回しても調整できません SSBやFT8ではMICレベルでパワー調整が出来ますがCWはフルパワーが出てしまうのでリニアアンプが使えません  |

|||||||||||||||||

| 故障状況を解説する娘Jolynaのビデオ

|

|||||||||||||||||

| フィリピンのYAESUの代理店に見積もりを依頼したところ67,575円+マニラまでの往復送料がかかります ちょっと気軽に頼めません

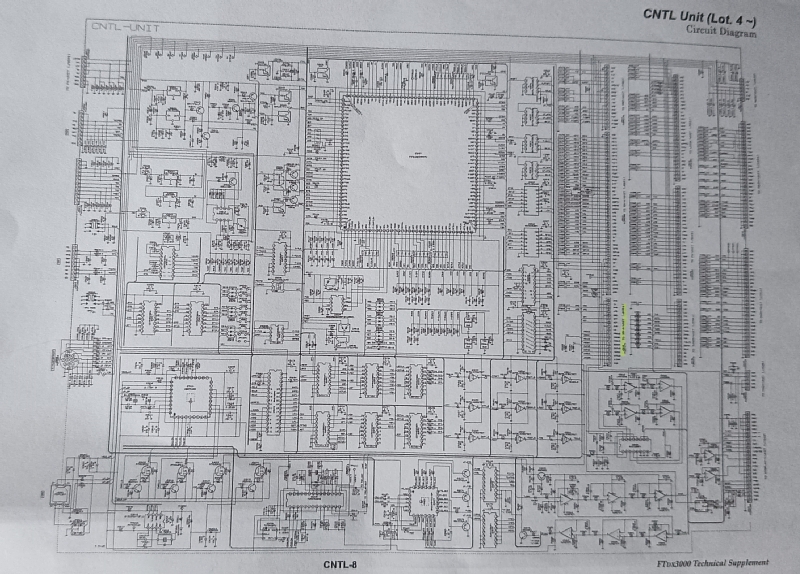

FTDX3000のコントロールユニット(CNTL Unit)  |

|||||||||||||||||

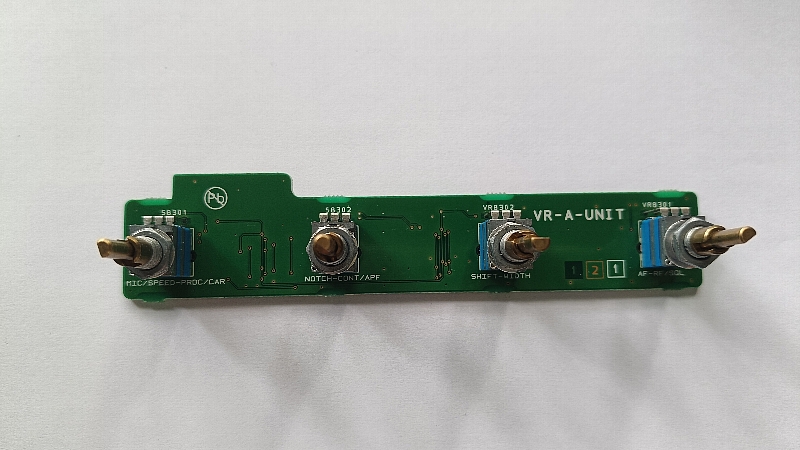

| 以前ボリュームユニットの故障を疑ってマニラのYAESU代理店に注文して交換しました それでも症状は改善しませんでした  |

|||||||||||||||||

| そこで自分で修理してみることにしました まずはサービスマニュアル探し Googleで調べたところVR7EDがサービスマニュアルをアップロードしていました。 でもA4サイズで印刷しても文字が細かくて読めません  |

|||||||||||||||||

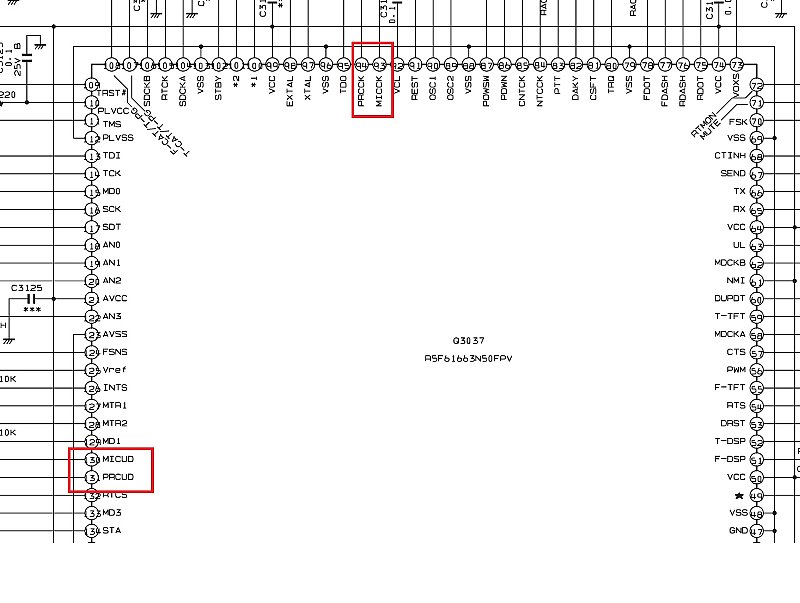

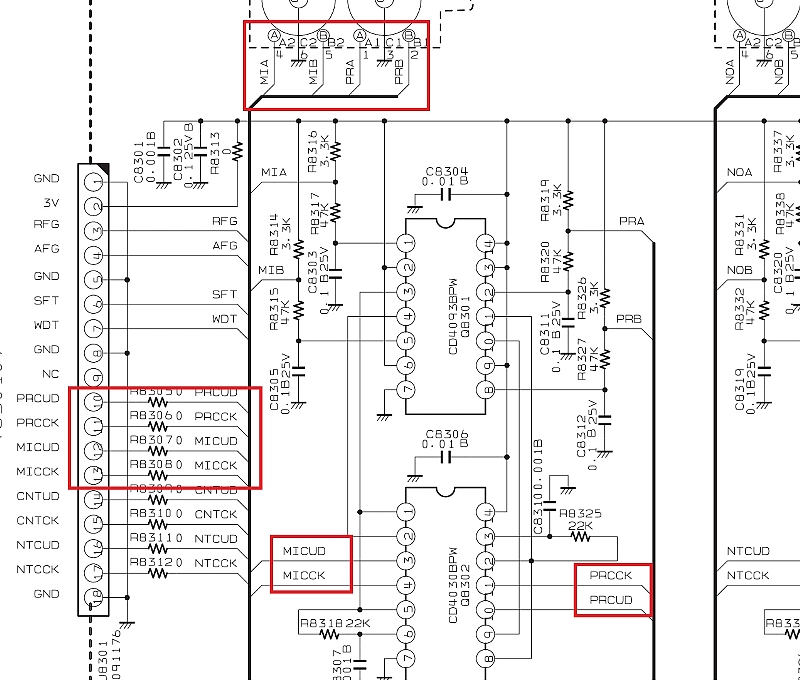

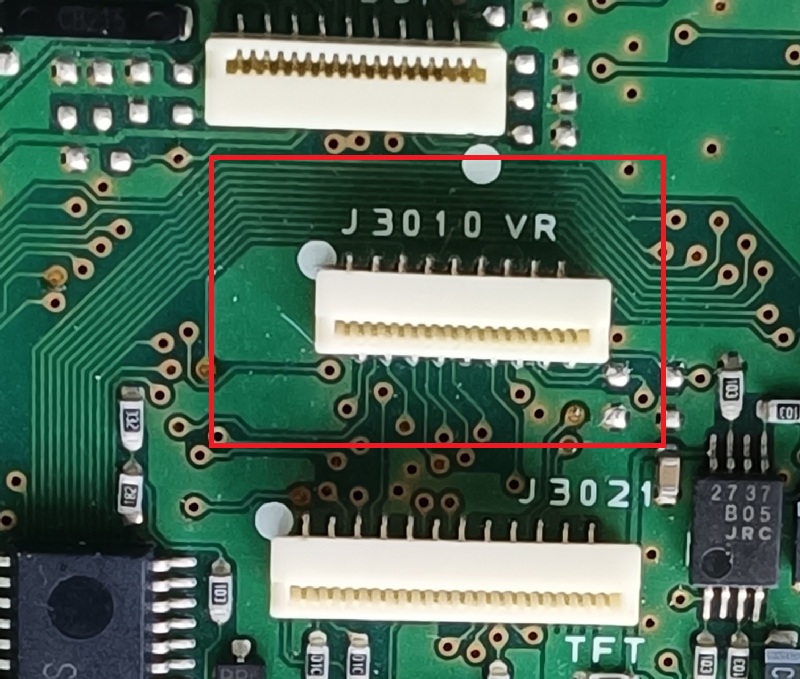

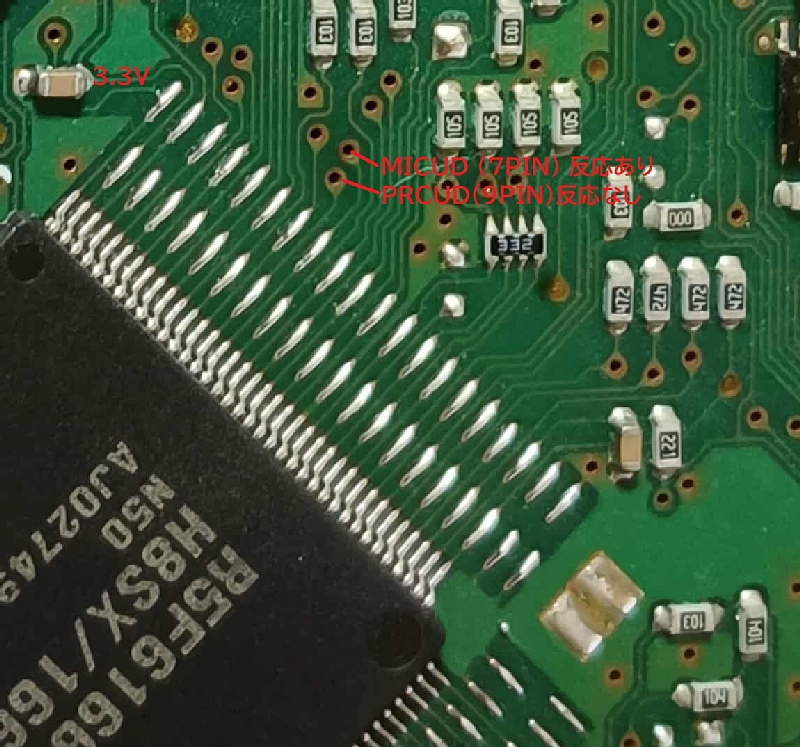

| PDFファイルを最大値である500倍まで拡大してやっと読めるようになりました コントロールユニット(CNTL Unit)のCPU R5F61663FPU(Renesas H8SX/1663シリーズ) 赤枠で囲っているのがボリュームユニット(VR-A-UNIT)のローターリーエンコーダーから送られてくる信号 マイクレベルの信号がMICUDとMICCK、パワー調整の信号がPRCUDとPRCCK  |

|||||||||||||||||

| ボリュームユニット(VR-A-UNIT)のローターリーエンコーダーMIA,MIB,PRA,PRBではパルスが見えています またフラットケーブルのコネクタPRCUD(10PIN),PRCCK(11PIN),MICUD(12PIN),MICCK(13PIN)でもパルスが出ています  |

|||||||||||||||||

| ところがコントロールユニット(CNTL UNIT)の受け側のフラットケーブルの コネクタJ3010VRでPRCUD(9PIN),PRCCK(8PIN)でパルスが確認できない そもそもこのコネクタのピン配置が分からない。ChatGPTに相談しながら問題の切り分けをすること1日半 ChatGPTはローターリーエンコーダーの信号を受けるバッファーやプルアップ抵抗が悪くなっているなど様々な提案をしてきます  |

|||||||||||||||||

| 老眼鏡+拡大鏡を使ってパターンを追いかけました するとリボンケーブルからの信号は直接CPU R5F61663FPUに入っている事がわかりました。テスターで導通があるのです。 MICUDにはマイクローターリーエンコーダーからのパルスが来ている しかしPRCUDにはパルスが来ない この時点でJ3010VRコネクタを疑いました  |

|||||||||||||||||

| そこでエナメル線を買ってきてVR-A-UNITから直接CPUへ配線を試みました ところがパッケージ: 144ピン LQFP(Low Profile Quad Flat Package) ピンピッチ: 0.50 mmの CPUのピンに直接半田を付けするのは至難の業でした 何度も失敗して時には微細な半田ブリッジでメインVFOまで動かなくなってしまったり、 ピン間を半田でブリッジしてしまったりと途中で何度も諦めか掛けました。  |

|||||||||||||||||

| 3時間ほど半田ブリッジと格闘してやっと正常に動くようになりました。 次は液晶の白濁修理です 偏光シートは入手済みなのですが液晶をダメにしないか心配で思い悩んでいます  |

|||||||||||||||||

電気スタンドで手元を明るくして拡大鏡で作業中  |

|||||||||||||||||

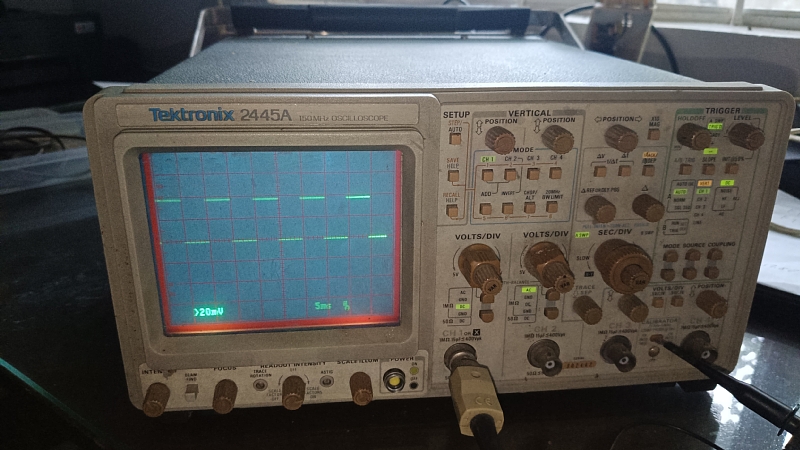

| 今回の修理で大いに役に立ったオシロスコープTektronix 2445A 150MHz 4ch でも重くてでかいし45年前のおっひろスコープでとても古いのでそろそろ壊れそう

|

|||||||||||||||||

| 最新式の液晶タイプのオシロスコープが欲しくなります フィリピンの通販Shopeeで8965ペソ(23700円) まあTektronix 2445Aが動いている間は購入は我慢です  |

|||||||||||||||||

| 2025年10月17日 2025年10月29日 | |||||||||||||||||